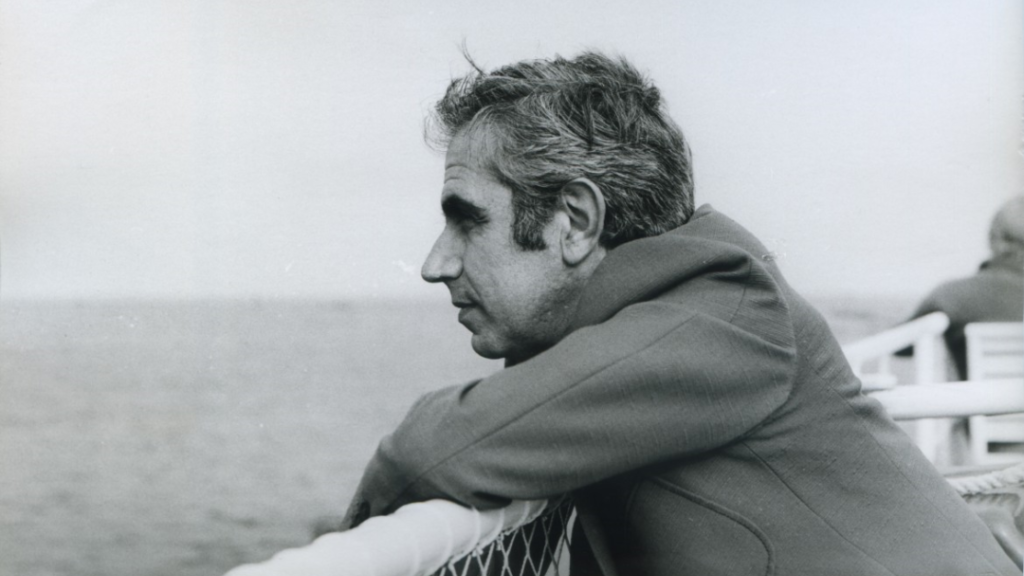

Adelino Zanini

Der Artikel, den wir heute veröffentlichen, ist viel mehr als eine Rezension. Adelino Zanini, ausgehend von ‘Il proprio tempo appreso con il pensiero. Scritto politico postumo’ (Il Saggiatore, 2025), sammelt und entwickelt die Einladungen zum Nachdenken, die Mario Tronti in seinem Buch, einer politischen Geschichte des zwanzigsten Jahrhunderts, einem Jahrhundert, das alles andere als „kurz“ ist, verbreitet, und setzt sie in einen Spannungsbogen.

Wenn es, um mit Tronti zu sprechen, „keine Organisation einer revolutionären Politik ohne die Kultivierung des Tragischen in der Geschichte gibt“, muss das Tragische, so Zanini, „immer einen subjektiven, parteilichen Zwang mit sich bringen“. Und die Tront’ischen Überlegungen sind auf diesem Weg weiterhin ein guter „Freund“.

Machina

Das „Stottern“, mit dem Mario Trontis posthume politische Schrift beginnt, ist nur scheinbar, weil die beiden Hauptprämissen, die sie einleiten, sehr klar sind: die eine methodisch, die andere argumentativ. Die erste: „(…) Geschichte zu denken, ohne Geschichtsphilosophie zu betreiben, bedeutet, Geschichte politisch zu denken. Es bedeutet, sich zu entscheiden und zu erklären, dass man sie von einem parteipolitischen Standpunkt aus denken will. (…) Die Menschheit ist nicht eins. Es gibt mindestens zwei: die da unten und die da oben“. Die zweite Prämisse: „‚89-‘91 des zwanzigsten Jahrhunderts: mehr als zwei Jahre, über die nicht Buch geführt wurde. Dreißig Jahre später kann man ermessen, wie sehr diese fehlende Reflexion auf dem heutigen Tag lastet“. Diese beiden Prämissen lassen sich natürlich verstehen, wenn man einige Schlüsselpassagen kurz nachvollzieht. Nachdem wir sie nachvollzogen haben, müssen wir die letzten und unaktuellen (im Nietzsche’schen „posthumen“ Sinne) Fragen zu den Prämissen wieder aufnehmen.

Ein erster Denkanstoß findet sich in Trontis Überlegungen zur ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts, wie sie sich entwickelt hat. Für ihn ist es selbstverständlich, dass es sich keineswegs um das „kurze Jahrhundert“ handelt, das politisch gesehen 1914 begonnen hätte. In gewissem Sinne eröffnet der Tod Nietzsches („wir, die ehemaligen historischen Materialisten“, rühmt Tronti, müssen uns erst noch daran gewöhnen, Materialität und Spiritualität unter einen Hut zu bringen) ein Jahrzehnt, in dem die künstlerischen Avantgarden in allen Bereichen das vorwegnehmen und einleiten, was geschehen sollte und geschehen wird: den Ersten Weltkrieg, „einen Krieg, nackt und roh“. Der „mehr Geschichte produzierte als der Zweite“, weil er nicht durch eine ethisch verpflichtende Wahl des Feldes zwischen Zivilisation und dem barbarischen Reich des Bösen gebunden war. So war der Zweite Weltkrieg in der Tat das erste Beispiel eines „humanitären Krieges gegen den absoluten Feind, mit all den universalistisch-mittelalterlichen Anklängen des gerechten Krieges“. In Bezug auf diese obligatorische Wahl hat sich die Arbeiterbewegung auf die einzig mögliche Weise auf die Seite der Demokratien gestellt: Erst der Spanische Bürgerkrieg und dann die Résistance waren echte Schulen für die Zukunft. Also: „Wo liegt das Problem? Das Problem ist, dass diese Klammer nicht geschlossen wurde. Sie ist zum vollständigen Kurs geworden. (…) Eine Eventualität ist zum Programm geworden“.

Trontis ist keine späte gauchistische Losung, die des verratenen Widerstands, um genau zu sein. Sie ist viel ehrgeiziger. Sie dient nämlich dazu, das einzuführen, was für ihn speziell in Italien die wahre und einzige Zeit des historischen Kompromisses (zweite Hälfte der 1940er Jahre) war, der mit der republikanischen Verfassungscharta verwirklicht wurde und sich konkret in der Konfrontation zwischen realen, aber auch ideellen, gegenseitigen Motivationen zwischen einem produktiv artikulierten christdemokratischen Machtsystem und einer wachsenden kommunistischen kulturellen Hegemonie in den Jahren des Kalten Krieges ergab. Damit beginnt eine andere italienische Geschichte, die natürlich im Zusammenhang mit dem Weltgeschehen verstanden werden muss. Tronti zufolge „überstand die PCI den Sturm von ’56’ gut“. Die Dinge begannen sich jedoch mit dem Aufkommen der „68er Brise“ zu ändern: Mit dem Wegfall von Togliatti, trotz der Widerstandsfähigkeit der Führungsgruppe und des „Charismas von Berlinguer“, dem Akteur einer „letzten Synthese“, sollte sich tatsächlich „eine andere Geschichte“ abzeichnen.

Und hier stoßen wir auf eine recht heikle Passage, wenn Tronti die Beziehung zwischen den politischen Absichten von Moro und Berlinguer analysiert. Beide waren sich bewusst, dass „die Verheißungen und Hoffnungen der unmittelbaren Nachkriegszeit auf dem Spiel standen, und suchten realistischerweise nach Wegen, um einen Kapitalismus und einen Sozialismus zu verwirklichen, die beide in der Lage waren, der Welt ein menschliches Gesicht zu geben“. Das war vielleicht nicht mehr möglich, weil sich die beiden grundlegenden Komponenten des Volkes und vor allem die Art und Weise ihrer Darstellung verändert hatten – das räumt Tronti ein. Und doch hätte es eine Vision gegeben, eine zurückhaltende, konkrete Utopie im Bloch’schen Sinne, die es immer noch möglich gemacht hätte, „dem Blick der Politik einen Horizont zu bieten“. Dazu kam es nicht, denn angesichts der Veränderungen, die sich aus dem ungestümen Modernisierungsprozess des Landes ergaben, hätten die DC und die PCI umdenken müssen, was sie aber nicht taten.

Was können wir dazu sagen? Wir stehen vor dem üblichen Tronti’schen schwarzen Loch: ein ganzes Jahrzehnt und mehr, 1968-1978, das lange italienische ’68, wird völlig ausgeblendet oder besser als bloße Modernisierung (kapitalistisch, versteht sich) verstanden: eine Generationenrevolte, die nicht zur Revolution werden konnte und „zur selbstreferentiellen Subversion wurde“. Tronti hatte uns bereits an dieses Urteil gewöhnt, er konnte es nur wiederholen – und wir können nur einen Dissens wiederholen, was auch immer das heißen mag. Wir können jedoch nicht umhin, auch zu sagen, dass die Rolle, die in den 1970er Jahren einer der Interpreten war (“I’m not trying to cause a big sensation…. I’m just talkin’ ’bout my generation…”) ihre Erfahrung wirklich hätte überdenken müssen (über die Feststellung hinaus, dass sich die Situation heute geändert hat, also…), ganz im Sinne von authentischen spinozianischen Denken: ‚Non ridere, non lugere neque detestari sed intelligere‘. Dies war nicht der Fall.

In den 1980er Jahren wäre das Spiel ohnehin zu Ende gewesen. Aber wie es dazu kam, ist nicht unerheblich: erstens wegen der jahrhundertelangen Haft, die die vielen „Modernisierten“ und die vielen „Modernisierer“ verbüßten; zweitens wegen der Gestaltung einer Situation, die später zu dem wurde, was wir kennengelernt haben und in der jede Äußerung radikalen Dissenses stigmatisiert werden sollte. In beiden Fällen mit dem Beifall und dem begeisterten Engagement der Partei, der auch Tronti angehörte. Wie kann man sich also wundern, wenn die 1990er Jahre die Jahre der „großen Illusion“ der europäischen Linken waren, die sich als „zuverlässige Verwalter des Establishments“ in den guten Salon begeben wollten, um “es” zu verbessern, wie sie sagten, in Wirklichkeit aber um “es” zu erhalten.

Wenn möglich, war dieser Strudel jedoch nur ein Anhängsel eines viel umfassenderen Wandels, der sich in der von Tronti so bezeichneten zweijährigen „weißen Periode“ (1989-1991) vollzog und der immer noch einer parteiischen Lesart bedarf, die es nicht gab und die es nur dann geben konnte, wenn man die konfliktreiche Beziehung zwischen Politik und Geschichte richtig verstand. 1991: „der Zusammenbruch der Sowjetunion als größte politische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“. Die Aussage ist trocken. Natürlich kann man von Tronti nicht erwarten, dass er hier eingehend über das Scheitern des profan gewordenen heiligen Experiments argumentiert, zu dem alles oder fast alles gesagt wurde. Es reicht, wenn er sagt: „Ich will die Oktoberrevolution vor dem Schicksal des realisierten Sozialismus bewahren“, ohne Fehler und Verbrechen zu verharmlosen.

Es ist auch nicht verwunderlich, dass er die Trias Messias/Kreuz/Auferstehung als Vergleich heranzieht; denn damit will er etwas sehr Relevantes feststellen, nämlich dass „es keine Organisation revolutionärer Politik ohne die Kultivierung des Tragischen in der Geschichte gibt“. Auf die subjektiven Gründe zurückzukommen, warum im Westen das revolutionäre Spiel bereits in den 1920er Jahren vorgezeichnet war (und wie dies im Zusammenspiel mit der internationalen Reaktion die Voraussetzungen für das Scheitern des heiligen Experiments schuf), bedeutet dann, die Büchse der Pandora der Sozialdemokratie wieder zu öffnen. Ich glaube jedoch nicht, dass es hilfreich ist, damals wie heute auf der Alternative zwischen „Überwindungswillen“ und „Verhaltensopportunismus“ zu beharren. Jedenfalls kommt man auf diesem Weg nicht sehr weit, ohne früher oder später auf bereits mehrfach beschrittenen Pfaden zu wandeln, auch wenn diese Rückkehr zu subjektiven Gründen „in sentimentaler Verbundenheit“ mit dem „vergangenen Leben, nicht nur dem politischen Leben, sondern einem allgemein menschlichen Leben, das aus konkret gelebtem Denken besteht“, legitim ist. Ohne Linksmelancholie, gewiss; eher mit dem Pessimismus der Vernunft, denn: „Alles ist vollbracht“.

In vierzig Jahren – zwischen den 1980er Jahren und heute – ist ein „tiefgreifender anthropologischer Zusammenbruch, sowohl individuell als auch massenhaft, eingetreten“. In den Fußstapfen von Keynes sollte heute jemand „Die anthropologischen Folgen des Friedens“ schreiben, denn wir stehen – so Tronti – vor „einer aufkommenden anthropologischen Frage. Ein Problem, das zwischen Natur und Geschichte handelt“. Das Problem ist die zeitgenössische Demokratie: bereits eine moderne aporetische Substanz, mit der Trennung von Demos und Kratos (der Amerikaner Schumpeter hatte dies zu Beginn der 1940er Jahre gut verstanden), „erzeugt die demokratische Macht eine populistische Opposition“, weil „es keine Legitimation ihrer Autorität mehr gibt“. Im kant’ischen Sinne gesehen entspricht Freiheit als Unabhängigkeit nicht der Freiheit als Autonomie.

Aus diesem Grund, so Tronti, muss die „Ressource Autorität“ ohne Furcht in/gegen die demagogische Individualität, die Verfinsterung der Öffentlichkeit, die Krise der Politik und den Wiederaufbau der „politischen Kommandobrücke“ neu überdacht werden. Um den Autoritarismus der „demokratischen Persönlichkeit“ zu besiegen, bedarf es nicht nur der Autorität, sondern der Zusammenarbeit, der Institutionalisierung: „eine Aristokratie, verstanden als die Macht der Besten im Interesse aller“. Aber „wer wird die Erzieher ausbilden?“. Corruptio optimi maxima. Das Problem stellt sich also, aber die Antwort gibt es nicht; es gibt die Erfahrung, und im „Diskurs“ von Tronti kann sie nicht anders, als auf die Auflösung der Form der politischen Partei des zwanzigsten Jahrhunderts zurück zu verweisen, auf die Verwandlung der Massen von der organisierten in die formlose und damit wieder auf das „Kreuz“ des modernen politischen Denkens: die Hegelsche bürgerliche Gesellschaft, die bürgerlich/citoyen Dyade. Der Kreis kann sich jedoch nicht schließen, ohne sich mit der Tatsache abzufinden, dass „die Wirklichkeit der Kreis der ewigen Wiederkehr und die Entwicklungslinie der Schein ist“.

Auf den letzten Seiten des Textes entfaltet sich Trontis Denken in einer Reihe von Impromptus zu klassischen Themen, über die er viel geschrieben hat; es gibt umfangreiche Zitate, sowohl literarische als auch theologische. Bei der Vorstellung einer erhofften kollektiven Metanoia, einer Umwälzung/Umwertung der gegenwärtigen Werte, stolpert er nämlich über das Verhältnis zwischen (autoritativer) Autorität und Macht, wobei der Verweis auf das Beispiel der Kenosis der Inkarnation, auf die „Entleerung“ der göttlichen Majestät, buchstäblich ohne „Wort“ bleibt. Denn wenn die unsere „eine geschlossene Zeit ist, nicht dem Anschein nach, sondern tatsächlich abgeschlossen“, was bleibt dann noch übrig, wenn nicht das Kojève’sche „Simulieren“? Simulieren, d.h. „ein Objektiv darstellen, das nicht auf das Faktum reagiert, sondern darauf abzielt, dieses Faktum zu stürzen“, wobei zu bedenken ist, dass, während die Revolte stattfindet, die Revolution stattfinden muss. Denn in einer „schöpferischen Spannung“ zwischen Stadt und Tempel, zwischen Jahrhundert und Heiligem ist es notwendig, „trotz“ Minervas Nachtmahr zu glauben, wenn die Worte schon müde sind.

Aus diesem Grund sagt das Hegelsche Sprichwort, das dem Buch seinen Titel gibt, vielleicht nicht alles, oder vielleicht verbirgt sich dahinter ein wenig der Autor selbst. In der Tat – und das wusste Tronti besser als jeder andere – führt der hegelianische Ausspruch dazu zu sagen, dass, wenn das Individuum eine Welt konstruiert (wie sie sein soll), dann existiert diese Welt zwar, aber nur in seiner Meinung/Intention (Meinen). Der Bloch, an den Tronti erinnert, passt gut in diesen Raum; weniger offenbar der Satz: „Es gibt keine Organisation einer revolutionären Politik ohne die Pflege des Tragischen in der Geschichte“. Aber nur scheinbar, denn hinter einem kämpferischen Christus steht ein „kämpferisches Mönchtum“, eben eine schöpferische Spannung, die die „Vision des Endes der Zeit bewahrt, indem sie sie in das Temperament der historischen Kontingenz eintaucht“. Eschaton und Katechon sind als komplementär zu denken und zu tun, gleichrangig mit Revolution und Reform.

Die Begriffe sind müde, nicht mehr „schlagend“ wie 1966, aber „immer noch kämpfend“, sagt Tronti. Der Weg ist so holprig geworden, dass er unpassierbar ist, aber es ist unmöglich, ihn nicht zu beschreiten. Kurzum, das Tragische ist immer mit einem subjektiven, parteiischen Zwang verbunden. Wie viel davon politisch definierbar ist, zwischen der Erinnerung an eine einstige Arbeiteraristokratie und einem „Klassenhass“ in Abwesenheit organisierter Klassen, ist eine ziemlich schwer zu verstehende Frage, die nur gelöst werden kann, wenn man sich mit einem Benjamin’schen Blick von der Erinnerung an die Vergangenheit wegbewegt, „um erneut zu versuchen, eine neue Zukunft zu erobern“, wobei die Zukunft hinter uns liegt. Schließlich konnte der „posthume“ Tronti nicht anders, als das zu sein, was er war, auf einem „holprigen Weg verrückter und verzweifelter Forschung – Operaismus, Autonomie des Politischen, politische Theologie, Spiritualität und Politik, großes konservatives Denken, Schrei der Prophezeiung, Konkretheit der Utopie und sogar kämpferisches Mönchtum (…)“.Die Zeit mit dem Denken zu begreifen, bedeutet also inzwischen die Pflicht zu verstehen. Innerhalb einer Partei, die er als eine Partei verstehen wollte, so weit er konnte und darüber hinaus, indem er sogar den offensichtlichen gesunden Menschenverstand erzwang, weit über Berlinguers ‘letzte Synthese’ hinaus? So war es. Um ein inzwischen verzweifeltes Gemeinschaftsgefühl zu bewahren? Nicht nur. In dem Tront’schen „Wahnsinn des Kreuzes“ steckte Methode.

Erschienen am 7. Februar 2025 auf Machina, ins Deutsche übertragen von Bonustracks.